西大街社区的周末公益课堂永华配资,最近用一场悠扬的竹笛表演画上了春季学期的句号。孩子们握着毛笔,吹着竹笛,在汉字和音符里找到快乐。这事儿听起来就让人觉得暖心,社区用传统文化给孩子们搭了一座成长的桥。

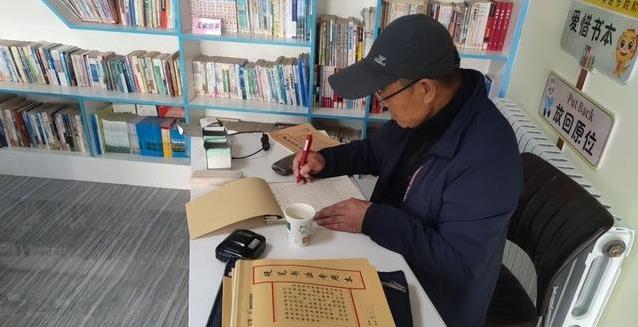

硬笔书法课上,孩子们从一开始抓笔都费劲,到后来能写出工整的字,进步大得让家长都惊讶。退休党员刘老师教得特别用心。他会拉着孩子的小手,教他们怎么拿笔,告诉他们要像捧着水一样轻柔又稳当。教笔画时,他还编了顺口溜,比如“横是扁担挑东西,竖是柱子撑大楼”,孩子们一听就乐,记住了不说,写出来的字还真的像小树苗一样挺拔了。

孩子们写字的兴趣慢慢被点燃。以前他们觉得练字枯燥,写几个字就嚷着累,现在却盼着每周的课。刘老师不只教笔画,还会讲汉字背后的故事,比如“人”字怎么像两个人互相依靠。孩子们听着听着,就对汉字有了感情,写字不再是任务,而是种乐趣。

竹笛课上,气氛更热闹。张老师教得像讲故事一样生动。教五线谱时,他说音符就像“哆来咪的家”,得挨个敲门认识。教吹笛子时,他又说按笛孔就像“给笛子戴彩色帽子”,按对了声音才好听。孩子们一开始吹得脸都红了,也出不了声,可没过几周,他们就能合奏《小星星》了,笑得比谁都开心。

家长们看在眼里,喜在心里。有位李女士说,自己的孩子以前特别害羞,见到生人就躲,可学了竹笛后,胆子大了不少。现在他敢在家里吹新学的曲子,还会主动表演给大家看。每次社区搞展演,孩子们站在台上,吹得认真,家长们在台下拍手,眼睛里全是骄傲。

这些课堂能办得这么好,离不开社区的用心。西大街社区像个大管家,把各方资源都拢到一起。市博物馆开了“文物奇遇记”,让孩子们摸着老物件学历史。吉码少儿编程的课,把传统和科技混搭,孩子们玩得像探险一样开心。还有实验小学的魏校长,亲自来讲家庭教育永华配资,用真实例子教家长怎么跟孩子沟通。这些活动凑在一起,让课堂不只是学技能,还多了份温暖。

社区的公益课堂,真的在孩子心里种下了种子。书法课让孩子们爱上汉字,竹笛课让他们敢开口、敢表演。课程不光教东西,还让孩子们感受到社区的关心。家长们说,孩子回家后话多了,笑容也多了,感觉整个家都更热闹了。

西大街社区没停下脚步。他们还在想着怎么把课堂办得更好。比如,接下来可能会加些新课程,让孩子们接触更多传统文化。社区书记说,他们的目标是让每个孩子都能在社区里找到自己的兴趣,带着自信长大。这话听着就让人觉得踏实。

这些课程免费开办,靠的是社区和志愿者的努力。老师们都是自愿来的,有的还是退休老人,图的就是让孩子们开心成长。社区还找来各种资源,像博物馆、学校、企业,大家一起出力,才让课堂这么丰富多彩。这份齐心协力,让人觉得社区就像个大家庭。

孩子们在课堂上学到的,不只是写字吹笛,还有对传统文化的喜欢。汉字里藏着中国人的智慧,竹笛里流淌着老祖宗的音乐。孩子们一边学,一边把这些东西记在心里,慢慢地就有了文化自信。家长们说,看着孩子拿着毛笔认真写字,吹着竹笛笑得开心,感觉就像看到未来更有希望。

这事儿说到底,就是社区在用实际行动告诉大家,教育不一定非得在学校,社区也能给孩子一个成长的舞台。西大街社区的公益课堂,成了孩子们周末的乐园,也成了家长们心中的一份安心。以后,他们还会继续办下去,让更多孩子在传统文化里找到快乐。

你说,这么好的事儿,是不是值得多说两句?如果是你家孩子在这样的课堂里学到东西永华配资,你会不会也觉得特别骄傲?西大街社区的路子走对了,孩子们开心,家长们放心,社区也更有活力。这样的故事,谁听了都会觉得心里暖洋洋的。

杨方配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。